キッズボックス

2024年世界食品安全の日に向けてを更新しました

最新のおはなし

|

令和5年(2023年)7月号

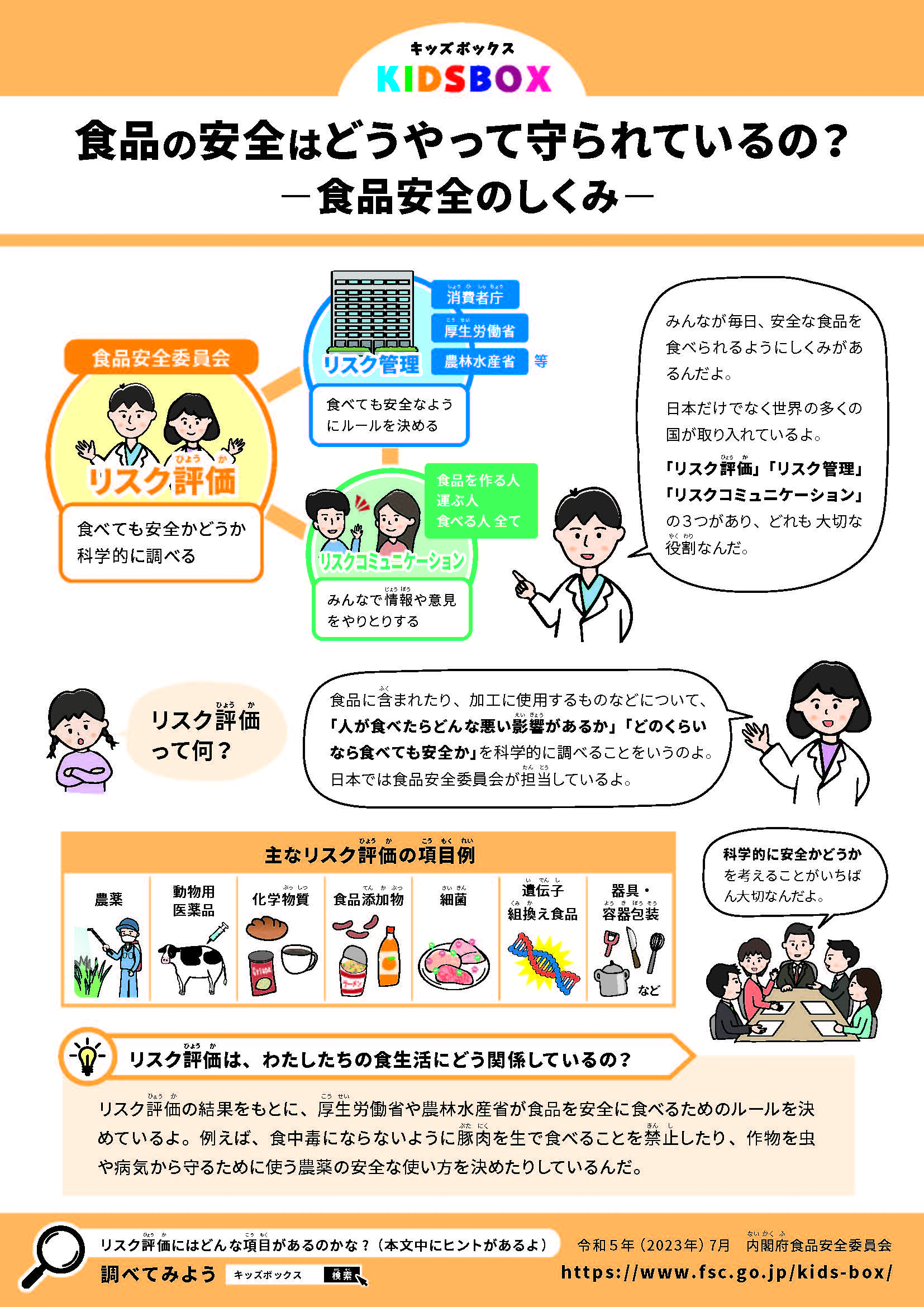

食品の安全はどうやって守られているの?

−食品安全のしくみ− |

|

|

|

食品の安全はどうやって守られているの?[PDF形式:890KB] |

★食べものの安全について、いろいろなことがわかる動画を見たい方は『動画で学ぼう食品安全』へ

ぜひ読んでいただきたいページを『キッズボックス総集編』としてまとめました。

|

食品添加物ってなんだろう?[PDF形式:347KB] |

|

食品の安全を守るしくみ【その2】[PDF形式:284KB] |

|

食品添加物ってどんなもの?[PDF形式:997KB] |

|

食品添加物って、なんだろう?[PDF形式:267KB] |

|

農薬について学ぼう その3 |

|

農薬について学ぼう その2 |

|

農薬について学ぼう その1 |

|

農薬について知ろう【その4】[PDF形式:511KB] |

|

農薬について知ろう【その3】[PDF形式:1,057KB] |

|

農薬について知ろう【その2】[PDF形式:645KB] |

|

農薬について知ろう【その1】[PDF形式:1,557KB] |

|

農薬って、使っても安全なの?[PDF形式:860KB] |

|

動物に使う薬のこと、知っていますか?[PDF形式:691KB] |

|

カフェインを知ろう[PDF形式:266KB] |

|

カフェインと上手につきあうために![PDF形式:563KB] |

|

カフェインを摂りすぎないために【その2】[PDF形式:1,726KB] |

|

カフェインを摂りすぎないために【その1】[PDF形式:2,772KB] |

|

カフェインってどんなもの?[PDF形式:1,148KB] |

|

|

食物アレルギーってどんなもの?[PDF形式:1,086KB] |

|

食物アレルギーってどういうこと?[PDF形式:1,024KB] |

|

食物アレルギーを知っていますか?[PDF形式:470KB] |

|

|

食べ物に生えるかびはどんなもの?[PDF形式:1,014KB] |

|

暑い季節は「かび」にも注意![PDF形式:723KB] |

|

|

栄養素をバランスよく摂るために[PDF形式:344KB] |

|

いわゆる「健康食品」について[PDF形式:2,067KB] |

|

サプリメントって食べても大丈夫?[PDF形式:571KB] |

|

|

食べ物による窒息事故に注意![PDF形式:709KB] |

|

|

食べ物の加熱、「焦げ色」に気をつけて![PDF形式:809KB] |

|

放射線とその影響[PDF形式:737KB] |

|

インフルエンザは、食べ物からうつるの?[PDF形式:1,290KB] |

|

食中毒は3つのルールでやっつけよう![細菌の場合][PDF形式:795KB] |

|

食中毒に気をつけよう【その1】[PDF形式:1,391KB] |

|

|

食中毒に気をつけよう【その2】[PDF形式:1,306KB] |

|

食中毒は何でおきるの?[PDF形式:924KB] |

|

夏の食中毒、3つの決まりで防ごう![PDF形式:1,773KB] |

|

|

冬の食中毒ノロウイルス−「つけない」「やっつける」で防ごう−[PDF形式:523KB] |

|

ノロウイルスによる食中毒から身を守ろう【その2】[PDF形式:1,060KB] |

|

|

ノロウイルスによる食中毒から身を守ろう【その1】[PDF形式:1,715KB] |

|

ノロウイルスってどんなもの?[PDF形式:984KB] |

|

|

正しい手洗いで元気に過ごそう![PDF形式:674KB] |

|

食中毒を防ぐために 〜野菜の場合〜[PDF形式:288KB] |

|

安全に食べるために【その1】[PDF形式:1,276KB] |

|

野外料理でも、食中毒に用心を![PDF形式:806KB] |

|

お弁当も、食中毒に気をつけよう![PDF形式:431KB] |

|

しっかり手洗い、していますか?[PDF形式:302KB] |

|

お肉を安全においしく食べよう[PDF形式:2,966KB] |

|

|

食べ物を安全に食べるために[PDF形式:1,627KB] |

|

食中毒を防ぐために 〜煮込み料理の場合〜[PDF形式:3,360KB] |

|

食中毒を防ぐために 〜肉の場合〜[PDF形式:362KB] |

|

安全に食べるために【その2】[PDF形式:1,770KB] |

|

カンピロバクターによる食中毒について[PDF形式:1,154KB] |

|

加熱調理はなぜ大事なの?[PDF形式:493KB] |

|

どうしてお肉は生で食べてはダメなの?[PDF形式:357KB] |

|

お肉は生では、食べないで![PDF形式:513KB] |

|

食べ物の安全な加熱方法を知ろう![PDF形式:519KB] |

|

|

アニサキス食中毒を防ぐには?[PDF形式:877KB] |

|

食中毒を防ぐために 〜魚の場合〜[PDF形式:334KB] |

|

寄生虫ってなんだろう?[PDF形式:383KB] |

|

|

食べものを安全に食べるために【その1】[PDF形式:263KB] |

|

食べものを安全に食べるために【その2】[PDF形式:502KB] |

|

食べ物の安全を守るために【その1】[PDF形式:2,132KB] |

|

ジャガイモの豆知識[PDF形式:259KB] |

|

貝の毒に気をつけよう![PDF形式:450KB] |

|

毒のある植物に気をつけて![PDF形式:1,210KB] |

|

毒がある身近な植物【その2】[PDF形式:2,335KB] |

|

|

毒がある身近な植物【その1】[PDF形式:1,779KB] |

|

山菜について気をつけること[PDF形式:343KB] |

|

毒きのこはどうやって見分けるの?[PDF形式:513KB] |

|

毒がある魚がいるって本当?[PDF形式:337KB] |

|

食材は、自然のままなら安全なの?[PDF形式:2,198KB] |

|

|

ボツリヌス症について[PDF形式:748KB] |

|

牛乳の豆知識[PDF形式:546KB] |

|

「ジビエ」ってなに?[PDF形式:290KB] |

|

インスタント食品の豆知識[PDF形式:954KB] |

|

春の山菜とあく抜きの効果[PDF形式:623KB] |

|

食品の色はなぜ変わる?[PDF形式:602KB] |

|

季節の伝統食(秋・冬)[PDF形式:563KB] |

|

宇宙食の豆知識[PDF形式:940KB] |

|

お米の豆知識[PDF形式:941KB] |

|

大豆の豆知識[PDF形式:1,069KB] |

|

卵を安全に食べるために[PDF形式:289KB] |

|

卵の豆知識[PDF形式:962KB] |

|

「塩」ってどんなもの?[PDF形式:305KB] |

|

野菜はどこからやってきた?[PDF形式:377KB] |

|

おうちのお雑煮、どこ出身?[PDF形式:615KB] |

|

食べ物の「ふしぎ」を考えよう![PDF形式:475KB] |

|

「食べ物に繁殖する微生物」って、こわい?[PDF形式:2,319KB] |

|

食べ物になるまでをみてみよう![PDF形式:2,353KB] |

|

|

冷蔵庫の上手な使い方[PDF形式:588KB] |

|

|

金属製の水筒の使い方に注意![PDF形式:983KB] |

|

食品の保存を理解しよう![PDF形式:166KB] |

|

カロリーって、いったいなんだろう?[PDF形式:665KB] |

|

きちんと栄養、とっていますか?[PDF形式:234KB] |

|

食べ方マナーの理由を知ろう![PDF形式:255KB] |

|

消費期限と賞味期限は、どうちがう?[PDF形式:200KB] |

|

学校でトイレに行けますか?[PDF形式:350KB] |

|

ペットボトル、飲み残しに気をつけよう![PDF形式:425KB] |

|

食べ物の安全は量の問題【その2】[PDF形式:2,233KB] |

|

|

食べ物の安全は量の問題【その1】[PDF形式:2,898KB] |

|

食べものにかかわる「単位」[PDF形式:748KB] |

|

とても小さな「単位」を知ろう![PDF形式:436KB] |

|

|

食品の安全はどうやって守られているの?[PDF形式:890KB] |

|

6月7日は世界食品安全の日[PDF形式:568KB] |

|

行動しよう!世界食品安全の日[PDF形式:710KB] |

|

6月7日は世界食品安全の日[PDF形式:860KB] |

|

食品の安全を守るしくみ【その1】[PDF形式:1,156KB] |

|

食べ物の安全を守るために【その2】[PDF形式:1,567KB] |

|

食品の安全性に関する情報の集め方・読み方[PDF形式:2,134KB] |

|

食べものを安全に食べるには[PDF形式:679KB] |

|

|

食品安全委員会って何?[PDF形式:1,272KB]

|

|

どうやって守るの?食べ物の安全性[改訂版] |

|

中学生向けの情報 |

※ 保護者の方へ

内閣府食品安全委員会事務局では、食品の安全性に関する知識・理解を深めていただくために、YouTubeチャンネルによる動画の配信を行っています。ご利用にあたっては、本ページ下部に記載の「御注意」と「内閣府食品安全委員会公式YouTubeページ運営方針」を必ずお読みください。

「毒がある身近な食物」

|

「食べ物の安全を守るために」

|

「食べ物の安全は量の問題」

|

|

|

|

| 食べられる植物と見た目が似ていて、毒がある植物などを紹介しています。 | ジャガイモを例に、毒のある食べものを安全に食べるための方法を紹介しています。 | ジャガイモを例に、栄養のある食べものでも食べ過ぎるとよくないことがあることを紹介しています。 |

食品安全をより安全にするための5つの鍵

|

2024年世界食品安全の日に向けて

|

|

|

|

|

| 色々なキャラクターが登場し、食品をより安全に取り扱うためのポイントを「5つの鍵」として紹介しています。(WHOが作成、国立医薬品食品衛生研究所が日本語訳) | 毎年6月7日は国連が定める世界食品安全の日です。食品安全委員会の山本委員長が皆様にメッセージをお届けします。 |

※ そのほかの動画は、食品安全委員会公式YouTubeチャンネルについてをみてください!

内閣府食品安全委員会公式YouTubeチャンネルを利用した動画ギャラリーについて

御注意

- 内閣府食品安全委員会公式YouTubeアカウントは、Google LLC社のサービスを利用の下、内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課が運営しています。

- 当YouTubeページは、内閣府のウェブサイトではなく、内閣府の管理下にあるものではありません。

- この告知で案内しているウェブサイトのアドレスについては、廃止や変更されることがあります。

- 当YouTubeアカウントでは、運営方針を定めています。この運営方針は、事前に告知なく変更することもありますので御了承ください。

- 投稿への返信、メッセージへの個別の対応はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

内閣府食品安全委員会公式YouTubeページ運営方針

内閣府食品安全委員会では、食品の安全性に関する科学的な知識を深めていただくためにYouTubeアカウントを取得し、情報発信を行います。

YouTubeアカウントを通じた情報発信にあたり、当アカウントの運営方針を以下のとおり定めます。

1 投稿内容

(1)食品の安全性に関する科学的な知識の普及啓発動画

(2)その他食品の安全に関する情報

2 投稿者

内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課