食品安全委員会の20年を振り返る

第2回 薬剤耐性(AMR)のリスク評価に挑む

2023年(令和5年)6月21日

食品安全委員会委員 松永和紀

|

|

薬剤耐性は、世界が一丸となって対策に取り組んでいる重要課題です。ご存知ですか?

「抗菌性物質」が発見されたのが100年ほど前。多くの人にとっては「抗生剤」や、「抗生物質」という言葉のほうが、なじみがあるでしょう。細菌の発育を抑えたり殺したりする作用があり、感染症治療の特効薬です。死の病だった結核が抗生物質ストレプトマイシンの登場により治療可能となった事例はよく知られています。

自然の微生物が作る抗菌性物質を抗生物質と言い、合成物を合成抗菌物質と言います。この両者を合わせて抗菌性物質、あるいは抗菌剤と総称されています。

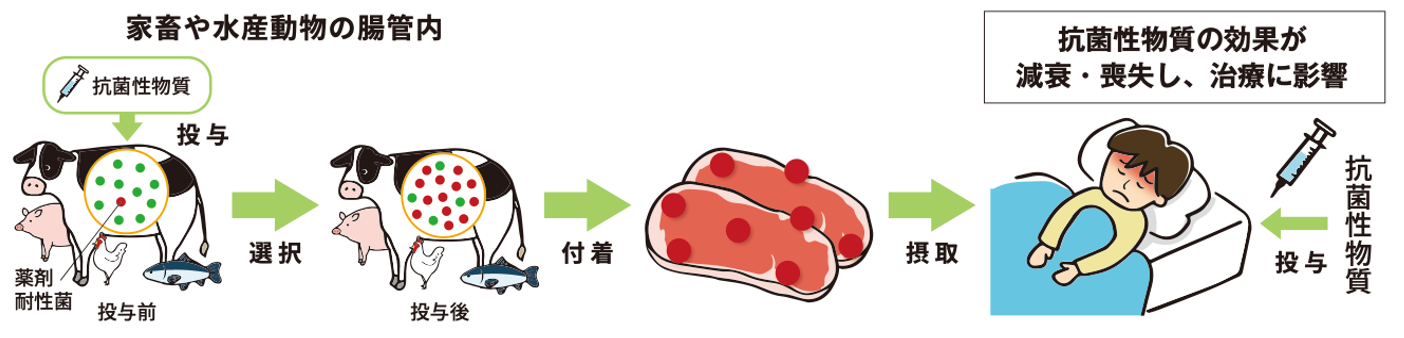

ところが、抗菌性物質が大量に使われた結果、耐性を持つ細菌が出現し、1980年代以降、感染症の治療に抗菌性物質を使っても効かない事態が起きるようになりました。これが薬剤耐性。英語ではAntimicrobial Resistance。略してAMRと呼ばれています(図1参照)。

複数の抗菌性物質に耐性を持つ「多剤耐性菌」も世界中で見つかっています。薬剤耐性に関連する死者は世界で70万人(2013年)に上り、今後も増えると見込まれています。そのため、抗菌性物質の不適切な使用は避けなければなりません。

食品安全委員会は、肉などを食べることによって薬剤耐性菌がヒトへ伝播した場合のリスクを評価しています。そう書くと、「日本の畜産や水産養殖は抗生物質を濫用しているから、薬剤耐性菌が沢山発生して人の健康に害を与えている……」などと言われます。それは違う。そうならないように今、国や関係者は懸命に対策を講じているのです。

薬剤耐性菌の話はとても複雑ですが、やっぱり誤解は解きたいと思います。ていねいに解説しましょう。

薬剤耐性菌の選択

|

そもそも、どうして薬剤耐性菌が出現するのでしょうか? そんな菌に抗菌性物質を使っていると、多くは死にますが、遺伝的にその物質に強く耐えうる個体、遺伝子の突然変異等によりそうした耐性を獲得した個体などが生き残り分裂増殖し、ほかはみんな死ぬので、こうした薬剤耐性菌が大勢を占めるようになります。この現象を、専門家は「薬剤耐性菌が選択される」というふうに表現します。 |

菌液を塗った培地に薬剤を含ませた丸い紙製ディスクを置くとディスクから培地に薬剤が拡散する。菌に薬剤耐性がなければ菌は増殖できずディスクの周りに阻止円が形成されるが、薬剤耐性があると菌は影響を受けず増殖する。

図1 薬剤感受性試験の結果

|

畜産にも使われてきた抗菌性物質

|

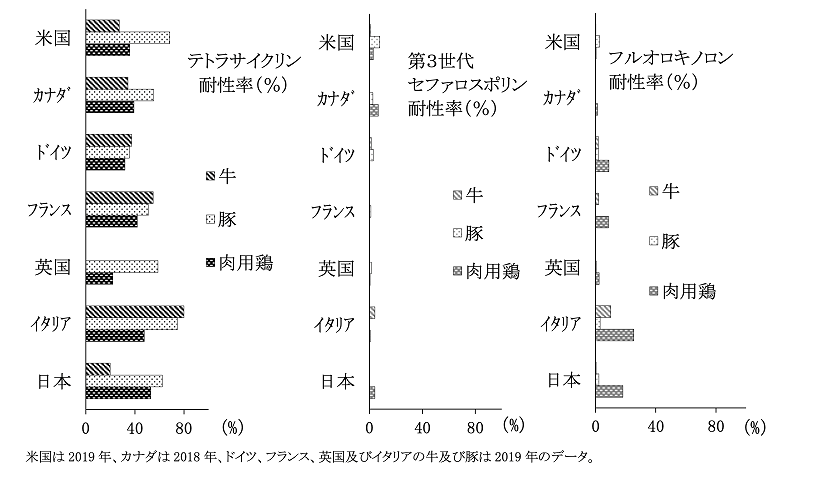

抗菌性物質は、ヒトの感染症の治療で投与されますが、動物にも「動物用医薬品」として使われます。家畜の感染症を抑えられれば、良質な畜産物の安定供給につながりヒトは大きな恩恵を受けられます。そのほか、飼料の栄養成分の有効利用を促す「飼料添加物」として用いられ、作物にも農薬としても散布されています。 農林水産省は抗菌性物質の使用量を減らすべく従来から、畜産生産者に衛生管理を指導してきました。また、獣医師の指示がないと抗菌性物質を投与できないルールとするなどしていました。とはいえ、抗菌性物質を使う限り薬剤耐性菌は必ず出現します。動物の治療にはやっぱり抗菌性物質は不可欠。でも、薬剤耐性菌は抑えなければ……。常に難しい舵取りが求められています。 こうした場合、科学的かつ有効な対策は適切な現状把握から。そこで、農林水産省は1999年、「動物由来薬剤耐性菌モニタリング(JVARM(Japanese Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring System)」というシステムを運用し始めました。家畜などから採取した菌の中に薬剤耐性菌がどの程度の割合で含まれているのか動向を把握するとともに、抗菌性物質の販売量も調べモニタリングしています。 |

ビタミンやミネラル類などの飼料添加物を含む。抗菌性物質が添加される場合もある。

図2 家畜に食べさせる配合飼料

|

出典:薬剤耐性(AMR)アクションプラン(2023-2027)

肉などからヒトに伝播した場合のリスクは…

動物用医薬品はや飼料添加物は、病気の治療や予防に効果を持つ化学物質のほか、ビタミン類、アミノ酸、酵素などさまざまなものが用いられています。動物に効果をもたらした後に多くは糞尿として排泄されますが、一部は肉などにそのまま、あるいは動物が代謝した物質として残留します。そこで、食品安全委員会は、ヒトが肉などの食品を食べてこれらを摂取した場合の健康への影響について評価しています。残留農薬や添加物と同じような評価です。

ただし、抗菌性物質が動物用医薬品や飼料添加物として申請された場合には、こうした通常のリスク評価に加え、薬剤耐性菌のリスクの評価も実施します。

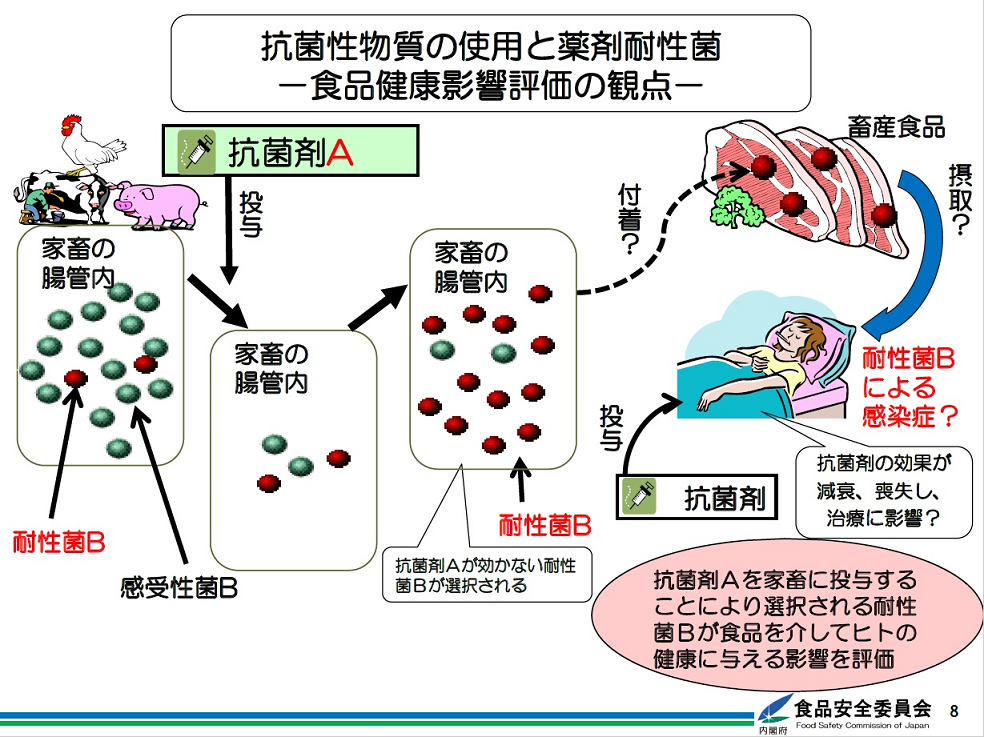

家畜に抗菌性物質が用いられて薬剤耐性菌が選択されたとすると、ヒトがその家畜の肉などを食べることにより薬剤耐性菌に感染したり、薬剤耐性をもたらす因子(遺伝子など)がヒトの体にいる細菌などに移動したりするかもしれません。 その結果、抗菌性物質で治療ができない、というような事態も起こりうるかも。食品安全委員会は、そのリスクの程度を推定、評価するのです(図4)。

こうして「評価する」と書くのは簡単。でも、実際にはたいへんな作業でした。食品安全委員会の設立直後の2003年12月、農林水産省は抗菌性飼料添加物26成分と動物用医薬品10系統について薬剤耐性リスクの評価を食品安全委員会に依頼しました。食品安全委員会は、一貫性や公平性を持って科学的に評価するためにまず、評価指針を策定しました。

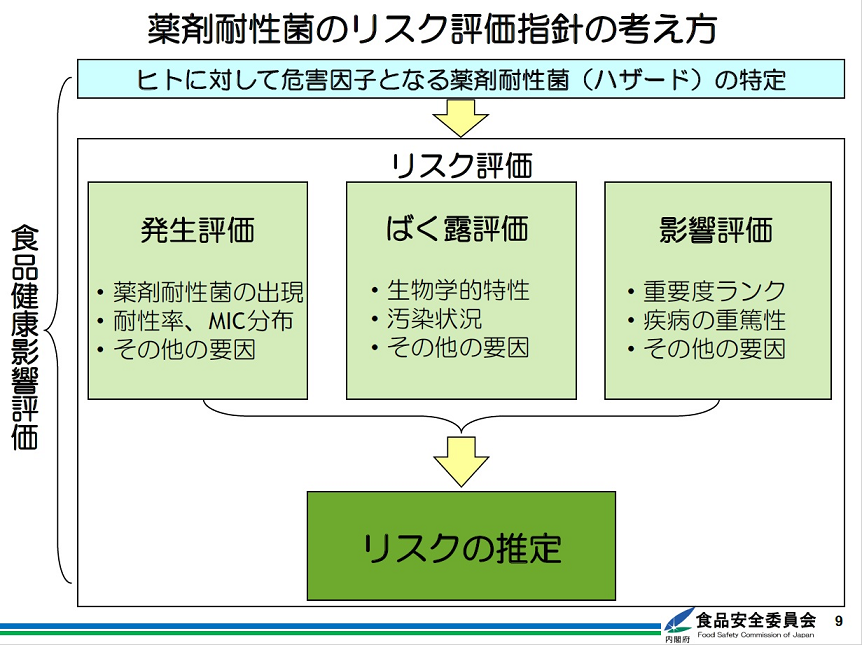

発生、ばく露、影響評価からリスクを推定

薬剤耐性のリスク評価は、第1回で解説した一般的なリスク評価とは、少し異なります。まず、家畜等に抗菌性物質が用いられた時に、ヒトに対して危害を与える可能性のある薬剤耐性菌の種類(ハザード)を特定します、そして、発生評価、ばく露評価、影響評価を行い、それらを合わせて、その薬剤耐性菌のもたらすリスクを推定します(図5)。

発生評価は、評価対象の抗菌性物質を家畜等に使った場合に、ハザード(薬剤耐性菌)が選択される可能性とその程度を検討するもの。細菌の種類や細菌が耐性を持つメカニズムの違いなどによっても薬剤耐性を持つ細菌が出現する割合は違ってきます。そこで、家畜の体内にどれくらい耐性菌が存在するのか、耐性に関係する遺伝子がわかっているのか、その抗菌性物質は家畜にどれぐらい使用されているのか等を細かく検討し、評価します。

次に、ばく露評価を行います。ヒトが抗菌性物質の使われた家畜等の肉や加工品などを食べることで、薬剤耐性菌を摂取する可能性を検討します。肉などに付着した細菌がどのぐらい生き残り、ヒトがその食品をどの程度の量食べるのかを検討します。

最後に、影響評価。主に、評価対象の抗菌性物質がヒトの医療において、いかほどの重要性を持って使われているかを検討します。その抗菌性物質がもし、ヒトの感染症治療の際に有効性が高く頼りになる「第一選択抗菌剤」だとすると、食品からヒトに薬剤耐性菌や薬剤耐性因子が持ち込まれてしまうと、「第一選択抗菌剤が効かない!」ということになり、治療が非常に難しくなるかもしれません。そうした可能性をみます。

これら三つの評価を総合して最終的にリスクの推定を行います。

国際機関も参考に、多様な意見を聞き指針策定

評価指針策定にあたっては、国際獣疫事務局(OIE)のほか欧州、アメリカ、オーストラリアなどの評価の考え方も参考にしました。国際標準の考え方に則って、日本での動物用医薬品や飼料添加物の使われ方などにマッチした実効性のあるリスク評価の仕組みを作ろうとしたところに、大変な努力があったようです。調査会は議論を重ね、まとまった評価指針案についてパブリックコメントを実施。獣医師や抗菌性物質を製造販売する企業、市民団体代表、生協関係者などが参加する「リスクコミュニケーション」(意見交換会)も開催して、指針を決定しました。

さらに、実際に発生、ばく露及び影響の三つの評価を進める過程で、それぞれの評価において、懸念の程度を判断するための具体的な項目も定まりました。各評価における懸念の程度を「高度」「中等度」「低度」「無視できる程度」に区分し、スコア化して総合的にリスクを推定するやり方を固めました。

評価の際には、前述の農林水産省が1999年から継続しているモニタリングシステム「JVARM」のデータをおおいに活用します。JVARMは今、日本の家畜における薬剤耐性問題を考えるうえで貴重な“資産”となっています。

フルオロキノロン系のリスク評価は?

例として、「フルオロキノロン系抗菌性物質」を動物用医薬品として下痢などの鶏の治療に用いる場合の食品健康影響評価をご紹介しましょう。2013年11月にまとめました。

まず、評価すべきハザードとして、サルモネラ、カンピロバクター、大腸菌を特定しました。これらの菌は鶏に多くヒトの健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。そのうえで、三つの評価をそれぞれ行い、次のような結果となりました(表1)。

| 区分 | 評価項目 | サルモネラ | カンピロバクター | 大腸菌 | |

|---|---|---|---|---|---|

| リスクの推定 | 評価結果 | 中等度 | 中等度 | 中等度 | |

| 各項目の評価 | (a)発生評価(スコア) | 低度(1) | 中等度(2) | 中等度(2) | |

| (b)ばく露評価(スコア) | 中等度(2) | 中等度(2) | 低度(1) | ||

| (c)影響評価(スコア) | 高度(3) | 中等度(2) | 中等度(2) | ||

| (スコア合計) | (6) | (6) | (5) | ||

サルモネラ、カンピロバクター、大腸菌三つ共に、総合的な評価結果は「中等度」でした。

農林水産省が規制を強化

農林水産省はこのリスク評価を受け、2014年8月には関係機関に鶏に使用するフルオロキノロン系抗菌性物質に関する通知を発出し、対策を強化しました。具体的には、鶏を飼育する場合の衛生管理の水準を上げ、カンピロバクターなど食中毒の原因となる菌の感染を防ぐ/鶏にフルオロキノロン系抗菌性物質を使用するのは、他の抗菌性物質(第一次選択薬)が無効であるときに限る/投与後一定期間内に治療効果を判定し、効果が見られない場合には獣医師の判断で薬剤を変更する……などを生産者や獣医師などに求めました。

飼料添加物「硫酸コリスチン」は?

もう一つ、2017年1月に出した「硫酸コリスチン」の評価書(第1版)についても解説しましょう

硫酸コリスチンは当時、牛や豚の細菌性下痢症の治療のため動物用医薬品として使われるほか、栄養成分の有効利用を促す「飼料添加物」としても用いられていました。食品安全委員会は、薬剤耐性が生ずるハザードとして大腸菌を特定しリスク評価を行うことに。これも、(a)発生評価、(b)ばく露評価、(c)影響評価を行いました。その結果、表2のようになりました。

| 区分 | 評価項目 | 大腸菌 | |

|---|---|---|---|

| リスクの推定 | 評価結果 | 中等度 | |

| 各項目の評価 | (a)発生評価(スコア) | 中等度(2) | |

| (b)ばく露評価(スコア) | 低度(1) | ||

| (c)影響評価(スコア) | 高度(3) | ||

| (スコア合計) | (6) | ||

注目すべきは影響評価です。硫酸コリスチンは、抗生物質のコリスチンに硫酸を結合させて扱いやすくしたもの。コリスチンは、ヒトの医療においては1960〜70年代に用いられていましたが、副作用の発現頻度が高いため、使用が減り発売も中止されていました。ところが近年、多くの抗菌性物質に耐性を持つ細菌の感染症が深刻な問題となりその中にはコリスチンが有効である菌が出てきたため、2015年に承認・再発売され、ヒトの医療において非常に重要な抗菌性物質となった、という経緯があります。

もし、食品を介してコリスチンに耐性を持つ菌がヒトにうつり、その耐性因子がヒトの多剤耐性菌に移ったら、治療は困難を極めることになります。こうしたことから、影響評価の結果は高度とされました。

発生評価、ばく露評価も合わせ、総合的なリスク推定は中等度となりました。

飼料添加物としては使用禁止に

農林水産省は2003年、食品安全委員会に飼料添加物の薬剤耐性についてのリスク評価を依頼した時点で、「医療において問題となる薬剤耐性菌を選択する可能性がある抗菌性飼料添加物については指定を取り消す」という姿勢を明確にしていました。硫酸コリスチンがヒトの治療薬として2015年、承認・再発売され、食品安全委員会が2017年、リスク評価をまとめたのを受け、農林水産省は硫酸コリスチンの飼料添加物としての指定を2018年7月に取消しました。動物用医薬品としての使用は認めるものの、フルオロキノロン系抗菌性物質と同様に、第一次選択薬が無効の場合に限り使用する第二次選択薬とするなど、管理措置を強化しました。

食品安全委員会は、農林水産省が評価を依頼した抗菌性飼料添加物のリスク評価を2021年度ですべて終了しました。リスクの推定区分を高度としたものはありませんでしたが、中等度2物質、低度3物質となり、無視できる程度13物質、薬剤耐性菌を選択する可能性はない4物質という結果でした。農林水産省は中等度、低度とされた5つの抗菌性物質について迅速に指定を取消しました。無視できる程度の13物質もモニタリングを継続しています。

ワンヘルス目指しアクションプラン

食品安全委員会はこれまでに計32の薬剤耐性菌に関する評価書を作成し、農林水産省に通知しています。総合的な評価が「高度」となったものはありません。農林水産省は動物用医薬品と飼料添加物双方について、評価に応じて実施するリスク管理措置を定めた指針を作成。獣医師や生産者などにわかりやすいパンフレットやハンドブックを配布するなどして、引き続き、適正使用を推進しています。

国際的にも、薬剤耐性対策は進んでいます。世界保健機関(WHO)は2011年、世界保健デーで薬剤耐性を取り上げ、ワンヘルス・アプローチの重要性を訴えました。ワンヘルス・アプローチというのは、ヒト、動物、環境の垣根を超えた世界規模の薬剤耐性への取組みを指します。WHOは2015年、グローバル・アクション・プランを採択し、各国に行動計画策定を求めました。日本政府も2016年、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」を策定。さらに2023年4月、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)」を決定しています。

魚の養殖における薬剤耐性評価も検討

食品安全委員会も、行動計画を定め着実に推進しており、アクションプラン(2023-2027)を受けさらに、今後5年間で実施するべきことを明確にした新たな行動計画を策定する準備を進めています。

たとえば、魚類の養殖においても、感染症を治療するために抗菌性物質が使われていますが、諸外国でもデータが少なく、リスク評価を行っていません。食品安全委員会は、魚の専門家も招き検討。2022年度は「養殖ぶり類においてマクロライド系抗菌性物質を使用した場合に薬剤耐性菌が選択される……」という仮定でトライアルのリスク評価を試み、家畜における評価指針を養殖魚類にも適用してリスク評価できるかどうか検証しました。

養殖は、世界の全漁業生産量の5割を超え、世界の人々に高品質のタンパク質や脂質を供給する非常に重要な産業になっています。日本のリスク評価の考え方が、世界でのリスク評価やリスク管理に生かされ、持続性のある養殖へとつながるかもしれません。

息長く取り組んでゆく

薬剤耐性菌対策は、強化したから翌年には耐性菌が減少……というような、短時間で成果が必ずしも出るものではありません。息長く継続してゆく必要があります。でも、ジャーナリスト歴35年の私は取材を通して、畜産や水産の生産者の意識が以前とまったく変わったことを実感しています。畜舎の衛生管理やワクチンの使用などにより細菌の感染増殖を防ぎ、抗菌性物質の使用を極力抑えて薬剤耐性も防ごう、という生産者の努力が随所で見られます。リスク評価に基づくリスク管理の強化、指導が現場に浸透しています。

食品安全委員会の薬剤耐性についてのリスク評価は、抗菌性物質を用いた新しい動物用医薬品製剤が発売される折などに新しいデータが追加され、改版されています。その際には、抗菌性物質の販売量や、畜産現場での耐性菌の割合などの新しいデータが農林水産省から報告され、食品安全委員会が、リスク管理措置のさらなる徹底やモニタリングの充実を改版した評価書に付言して農林水産省に通知することもあります。食品安全委員会の科学的なリスク評価は、これからも続きます。